Ciao!

Come stai? Non è una domanda retorica, se ti va rispondi a questa mail e dimmi un po’ di te, mi farebbe molto piacere :)

Nell’ultima newsletter ti ho proposto un dilemma morale che viaggiando è all’ordine del giorno, ma ci riguarda tutti: è più importante l’autodeterminazione dei popoli o l’universalità dei diritti umani?

Ho riflettuto molto sugli spunti che alcuni di voi hanno voluto condividere: grazie in particolare a Francesca Cavallo, Marta Brambilla, Paola Natalucci e Ilaria Gianfagna, linko le loro newsletter che vi consiglio di leggere, ne vale davvero la pena.

Confesso che continuo a essere d’accordo con gli argomenti di entrambe le parti, come spesso accade quando la faccenda si fa seria, ma come direbbe [la mia versione scimmiotata di] Sartre: bisogna sporcarsi le mani.

L’equipollenza degli argomenti delle due tesi e le conseguenze morali di una scelta possono farci desistere, ma non possiamo astenerci dalla decisione, e quindi dall’azione, senza rinunciare anche a definire chi siamo - cosa da cui è legittimo fuggire, ma ben consapevoli che anche la fuga è una scelta con delle conseguenze1.

Nell’opera teatrale Le Mani Sporche, ambientata nel contesto di una fittizia guerra civile in un paese europeo, la trama ruota attorno al giovane idealista Hugo e al suo conflitto morale nel partecipare ad un assassinio politico per conto del partito comunista2. L’opera presenta un dibattito che riguarda l'integrità personale, partendo dal presupposto esistenzialista per cui l'essenza di una persona si “costruisce” attraverso le sue azioni.

Se Machiavelli aveva enfatizzato il pragmatismo della realpolitik, quella che sa stare nel mondo della realtà e sporcarsi le mani per il bene comune, Sartre riporta l’accento sull’inevitabilità della "macchia morale” nell'impegno politico e sociale, in un contesto in cui il bene comune non è più neanche tanto chiaro, ma dove agli ideali non si vuole rinunciare.

«Sono entrato nel Partito perché la sua causa è giusta e non ne uscirò che quando essa avrà cessato di esserlo. Quanto agli uomini, non mi interessa quello che sono, ma quello che potranno diventare». (Hugo, in Le mani sporche)

Due filosofi così distanti sia dal punto di vista storico che di pensiero, paradossalmente convergono sull'impossibilità di rimanere moralmente puri in un mondo complicato e imperfetto.

Bisogna farsi carico della responsabilità di decidere, anche quando non c’è una scelta giusta in termini assoluti.

L’ideologia nasce proprio quando spacciamo una parte per il tutto, quindi quando lottiamo per un’idea convincendoci - e provando a convincere gli altri - che sia non solo la migliore, ma l’unica giusta. È molto più difficile lottare per un’idea imperfetta, mantenendo la consapevolezza che è fallace. Ma è lì che si gioca il nostro valore come persone.

Se guardo al dibattito pubblico, dalla politica ai “social”, mi sembra invece che dobbiamo fare tutti finta di sapere esattamente come stanno le cose, e giudicare chi la pensa diversamente con più violenza possibile, perché nessuno si accorga, in primis noi stessi, che invece nessuno sa un bel niente. Se cominciassimo ad ammetterlo, che nessuno sa niente, e provassimo invece ad aiutarci a vicenda per migliorare la situazione, che cosa succederebbe?

Ecco perché alla fine io penso che il mio personale criterio (perché di questo si tratta: in assenza di verità assolute e di anime belle3, ognuno è chiamato a decidere qual è il proprio personale limite di sopportazione dell’ingiustizia, accettando le conseguenze della propria posizione) sia quello che mi porta a preferire le opportunità di fare esperienza e di incontro, anche quando sono controverse. D’altronde, è anche per questo che sono partita. Quello che però non dovrebbe mancare mai è la consapevolezza di quello a cui stiamo andiamo incontro, che presuppone ricerca e riflessione: nel caso delle donne della comunità Padaung, un esempio piuttosto infelice dell'impatto che può avere il turismo sulle minoranze etniche.

Un’alternativa valida alla commercializzazione turistica? La libertà artistica.

L’arte di Busui Ajaw

Busui Ajaw è un'artista Akha autodidatta - la potete trovare su Instagram, ma non è di certo un’influencer.

Gli Akha sono un’etnia nomade delle regioni montuose del Sudest Asiatico, i cui membri hanno la tendenza ad accamparsi in villaggi situati ad altezze molto elevate, tra nord della Thailandia, Laos, Myanmar e la provincia di Yunnan della Cina, dove hanno mantenuto uno stile di vita tradizionale basato sull'agricoltura itinerante, la caccia e la raccolta.

Busui Ajaw è nata in una di queste remote regioni montuose, ed è stata costretta alla fuga in seguito all'invasione dell'Armata dello Stato Wa Unito (UWSA), il gruppo militare dell'autoproclamato Stato Wa, situato nelle regioni orientali del Myanmar4.

Si è così stabilita a Chiang Rai e ha iniziato a disegnare all'età di 15 anni, sviluppando un suo specifico linguaggio artistico per esprimere i pensieri e le emozioni elicitati dalla sua condizione di donna, akha, nomade ed esiliata.

L’ho conosciuta grazie alla Biennale di Thailandia5, che ha messo in mostra la sua ultima nuova opera, Mor Dum (Noriu), progettata per preservare l'eredità e la saggezza tradizionale Akha attraverso otto dipinti su un vasto pezzo di pelle animale - no, non apriremo il capitolo animalismo, non ora. Di queste opere d'arte ho letto che raffigurano il samsara (il ciclo di nascita, morte e rinascita) e che riflettono la diversità culturale e l'eredità del popolo Akha. Vederle dal vivo mi ha toccato moltissimo, e penso che Busui Ajaw sia riuscita a rendere il suo messaggio così specifico allo stesso tempo universale - che, ehi, è quello che fa l’arte, oltre apparentemente a risolvere un sacco di contraddizioni logiche tramite una catarsi estetica. Vorrei aver fatto delle foto migliori, ma ci tengo comunque a mostrarle.

L’arte di Chalermchai Kositpipat

La libertà (anche) artistica si porta dietro una bella responsabilità. Il Wat Rong Khun di Chiang Rai, noto anche come il Tempio Bianco, è un’opera avviata nel 1997 e ancora in evoluzione, frutto della visione dell’artista thailandese Chalermchai Kositpipat. Rappresenta un viaggio dalla sofferenza alla nirvana, simbolizzando la lotta contro le tentazioni mondane verso l’illuminazione, con l’uso del bianco e e di molti piccoli specchi che illuminano l’architettura del tempio e riflettono la saggezza del Buddha.

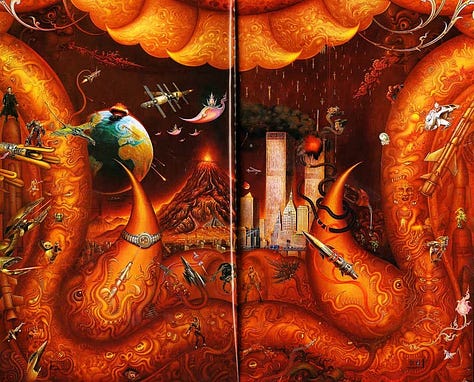

Chalermchai si è auto-finanziato l’intero progetto e continua a limitare le donazioni per tutelare la sua visione artistica pura e personale. Questa libertà gli ha permesso di lanciarsi in una discreta provocazione: tra i murali interni del tempio, si possono riconoscere figure come Sailor Moon, Pikachu, Batman, Superman, Neo di Matrix, Michael Jackson e riferimenti a eventi globali come l’attacco alle Torri Gemelle. Ci sono anche Bush e Bin Laden, in un collage che unisce oriente e occidente. Tutte queste figure sono collocate in una sorta di “wall of shame”, a indicare le nefandezze del mondo terreno.

Secondo l’artista, il gesto di unire l’arte tradizionale buddista con simboli iconici della cultura pop nasce dal tentativo audace di attrarre le nuove generazioni6 verso la spiritualità - anche se non sono così sicura che sia una gran mossa di avvicinamento paragonare Sailor Moon a Bin Landen. La cosa ha chiaramente suscitato dibattiti, anche molto aspri, tra i puristi dell’architettura sacra.

Tu che che ne pensi dell’inserimento di icone della cultura pop in un contesto sacro?

Io preferisco il Tempio Blu.

C’è ovviamente una differenza tra non giudicare chi prende una decisione diversa dalla nostra, e astenersi dal prendere posizione all’interno di una scala di valori, ho come la sensazione che ci tornerò.

Si può sostituire “comunista” con una parola a scelta

Secondo Hegel, che ne parla nella Fenomenologia dello Spirito, individui che cercano di mantenere la propria purezza morale evitando di compromettersi con le azioni morali concrete nel mondo. Queste “anime” si percepiscono come moralmente superiori, vivendo in una sorta di isolamento interiore dalla realtà esterna, poiché ogni azione nel mondo reale potrebbe contaminare la loro purezza. Per Hegel, questa posizione è problematica perché porta a una forma di paralisi o inazione.

Fondato nel 1989 dopo il collasso del Partito Comunista della Birmania, l'UWSA è uno dei più potenti gruppi etnici armati del Myanmar, con una stima di decine di migliaia di combattenti. Questo gruppo è noto per il suo controllo effettivo su ampie porzioni di territorio lungo il confine tra Myanmar e Cina, e per il suo coinvolgimento in attività economiche, inclusa l'accusa di traffico di droga, sebbene cerchi di promuovere anche lo sviluppo economico nelle sue aree di controllo. L'UWSA negozia autonomamente con il governo del Myanmar e con altri gruppi etnici armati, mantenendo una posizione di significativa autonomia e potere militare.

Sì, proprio così: un importante evento d'arte contemporanea che mira, come le altre biennali più famose, a promuovere il dialogo tra artisti, opere d'arte e il pubblico su scala globale, offrendo una piattaforma per l'espressione artistica contemporanea sia di artisti thailandesi che internazionali. Ammetto che non sapevo che esistesse.

Ahhh la rincorsa al nuovo.

Io ho letto di Pikachu al tempio in Thailandia, e l'Omino del Cervello ha detto vabbè ovvio 😂😅 in Vietnam, in Birmania o in Laos mi avrebbe stupito. In Thailandia, meno. Però vabbè. Io gli voglio bene perché fanno queste cose

Bello il blue temple!